偄傫偘傫

丂

媄弍懱宯愝掕偺慜採忦審

丂

侾丏揔墳抧堟丂丂丂丂丂丂丂 導撪慡堟乮俇寧忋弡攄庬偼壞婜椻椓抧偵尷傞乯

丂

俀丏曓応忦審丂丂丂丂丂丂丂 忞搚乣嵒忞搚丂桳婡幙偵晉傒曐悈丄攔悈偺椙偄曓応

丂

俁丏椫嶌懱宯丂丂丂丂丂丂丂 悈堫乗僀儞僎儞乗悈堫

丂

係丏栚昗廂検丂丂丂丂丂丂丂 侾丏俆倲乛侾侽倎

丂

俆丏昗弨揑側嶌嬈帪娫丂丂丂 俇俆俈帪娫乛侾侽倎

丂

俇丏嵧攟媄弍偺億僀儞僩丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

丂丂乮侾乯嶨憪杊巭丄姡憞杊巭丄昦奞拵偺敪惗杊巭偲浒傊偺揇偼偹杊巭傪偐偹偰儅儖僠嵧攟偲偡傞丅

丂丂乮俀乯晽摍偵傛傞搢暁傪旔偗丄嶌嬈惈偲嬋偑傝壥傪彮側偔偟忋暔棪傪岦忋偝偣傞偨傔偵巟拰傪棫偰丄桿堷慄傪挘傞丅

丂丂乮俁乯浒偑廂妌抶傟偲側傜側偄傛偆偵侾擔偍偒偵廂妌偡傞丅

丂丂乮係乯廂妌挷惍偺僺乕僋傪旔偗傞偨傔偵丄悢夞偵暘偗偰攄庬偡傞丅

丂

丂

丂

俈丏昳庬丂丂

丂丂昳庬柤丂僙儗儌僯乕乮僞僇儎儅僔乕僪乯

丂丂夝愢丂丂徕惈乮偮傞側偟乯丄偡偠側偟丄娵浒偺憗惗朙嶻庬丅浒偼擹椢偱浒偺挿偝偼侾俀們倣偔傜偄偱廮傜偐偔嬋偑傝偑彮側偄丅憪忎偼俆侽們倣偱攄庬屻俆俆擔埵偱廂妌婜偵払偡傞丅

丂丂昳庬柤丂儔僀僩僌儕乕儞乮僩乕儂僋乯

丂丂夝愢丂丂徕惈乮偮傞側偟乯丄偡偠側偟丄娵浒偺傗傗憗惗朙嶻庬丅浒偺挿偝偼侾侽乣侾俁們倣偔傜偄偱丄傑偭偡偖偱嬋偑傝偑彮側偔丄擹椢怓偱岝戲偑傛偄丅憪忎偼俆侽乣俆俆們倣攄庬屻俆俆擔慜屻偱廂妌壜擻側拞憗惗朙嶻昳庬

丂丂昳庬柤丂僫乕儖乮僞僇儎儅僔乕僪乯

丂丂夝愢丂丂徕惈乮偮傞側偟乯丄偡偠側偟丄娵浒偱拝浒偺椙偄憗惗朙嶻庬丅浒偼擹椢偱偁傞偑僙儗儌僯乕偵斾傋偰傗傗楎傞丅浒挿侾侽乣侾侾們倣偱俽丄俵婯奿昳偑椙偔懙偆丅浒偑俉們倣埵偐傜怢挿懍搙偑娚枬偲側傝丄傑偨巕幚偺旍戝偑娚枬側偺偱堦惸廂妌偑壜擻偱偁傞丅

丂

嶌嬈撪梕

|

嶌嬈偺庬椶 |

丂丂丂丂 媄丂丂丂丂弍丂丂丂丂撪丂丂丂丂梕 |

攄丂庬丂婜

丂 |

丂惗堢偼椻椓側婥岓傪岲傒丄惗堢揔壏偼侾俆乣俀俆亷偱敪夎偼俀侽亷慜屻偑揔壏偲側傞丅惗堢偺嵟掅壏搙偼侾侽亷偱丄偦傟埲壓偺掅壏偵側傞偲惗堢偼梷惂偝傟傞丅俁侽亷埲忋偵側傞偲丄晄柅壴暡偺憹壛偵傛傝棊壴偑懡偔側傞丅

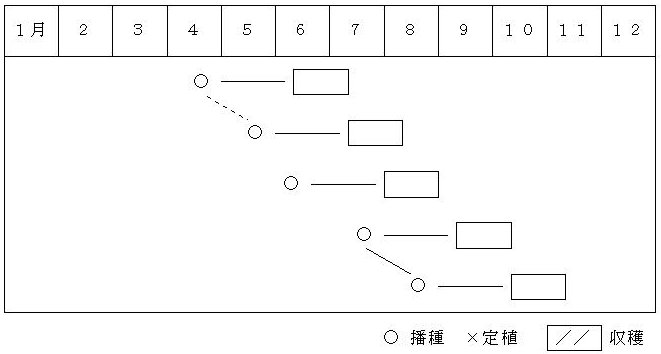

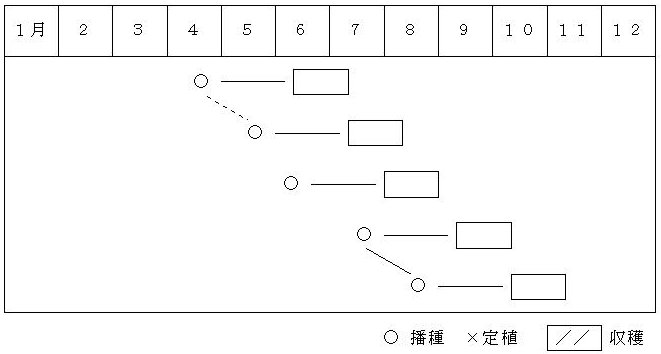

晛捠嵧攟

丂係寧壓弡偐傜俆寧壓弡偵捈攄偡傞丅僩儞僱儖傪偐偗傞摍偺曐壏傪峴偆偲敪夎偑椙偔懙偆丅栭壏俁侽亷埲忋偵側傞偲棊壴丄棊浒偑懡偔側傞偨傔俇寧忋弡乣俈寧忋弡攄庬偺攄庬偺応崌偼壞婜椻椓抧偵尷傞丅

梷惂嵧攟

丂俈寧拞弡偐傜俉寧拞弡傑偱偵攄庬偡傞丅偦傟埲崀偼憵奞偑梊憐偝傟傞偺偱旔偗傞丅 |

庬巕偺弨旛 |

丂侾侽倎摉偨傝係儕僢僩儖弨旛偡傞丅 |

攄庬弨旛

丂 |

丂搚忞偺揔墳惈偼峀偔丄搚幙偼梋傝慖偽側偄偑丄搚忞昦奞乮僀

儞僎儞崻晠傟昦摍乯偺敪惗傗尭廂偡傞偨傔丄楢嶌偼旔偗傞丅攄

庬侾廡娫慜傑偱偵懲旍偲尦旍傪巤梡偟怺偔峩偡丅峩偆傫屻丄悿

暆侾丏俁倣偵悿棫偰傪偟悿忋傪惍抧偡傞丅

丂嶨憪杊巭丄昦奞拵偺敪惗杊巭偲浒傊偺揇挼偹傪旔偗傞偨傔偵

丂 |

| |

|

嶌嬈偺庬椶 |

丂丂丂丂 媄丂丂丂丂弍丂丂丂丂撪丂丂丂丂梕 |

攄庬弨旛

丂 |

寠偁偒崟儅儖僠傪偐偗傞丅崅壏帪偵偼抧壏忋徃傪梷偊丄傾僽儔

儉僔偺杊彍傪寭偹偰僔儖僶乕儅儖僠傪梡偄傞丅

丂巁惈搚忞偵偼揔偝側偄偺偱搚忞倫俫偑俆丏俉乣俇丏俆慜屻偲

側傞傛偆愇奃帒嵽偱巁搙嫺惓傪峴偆丅

旍椏愝寁椺乮倠倗乛侾侽倎乯 |

丂 |

旍丂椏丂柤

丂 |

慡検丂

丂 |

尦旍

丂 |

惉丂丂 暘丂丂 検 |

丂 | | 丂 俶 | 俹 | 俲 |

懲旍

嬯搚愇奃

傛偆傝傫

俛俵桳婡侾崋

丂 |

丂1000

丂120

丂丂40

丂丂80

丂 |

丂1000

丂120

丂丂40

丂丂80

丂 |

丂10.4

丂 |

8.0

丂 |

9.6

丂 | 乮拲乯侾丏儅儖僠嵧攟偺偨傔慡検尦旍偲偟捛旍偼巤梡偟側偄丅

丂 |

攄庬

丂 |

丂姅娫俁侽們倣偺俀忦怉偱丄侾寠偵俀棻偯偮攄庬偟偰俀杮棫偪偲偡傞丅攄庬怺偼侾乣俀噋偲偟丄僞僱僶僄杊彍偺偨傔怉偊寠偵僟僀傾僕僲儞棻嵻侾乣俀倗傪巤梡偡傞丅

丂僫乕儖傪梡偄偰堦惸廂妌傪峴偆応崌偼丄姅娫侾侽乣侾俆們倣偺俀忦怉偊偱丄侾寠偵侾棻攄庬偲偟偰侾杮棫偪偲偡傞丅 |

娗丂丂丂棟

丂 |

丂僀儞僎儞偼搢暁偡傞偲嬋偑傝壥偑懡偔敪惗偡傞丅搢暁偟側偄傛偆偵丄俀倣偵侾杮偺妱崌偱巟拰傪偨偰偰桿堷慄傪挘傝姅傪桿堷偡傞丅

丂姡憞偵庛偔丄悈暘偑廫暘偱側偄偲奐壴悢偑尭彮偟丄廂検偑尭彮偡傞丅媡偵夁幖偱偼惗堢晄椙偲側傞偺偱夁姡憞帪偵偼抁帪娫偺宭娫娏悈傪峴偆丅 |

昦奞拵杊彍

丂 |

扽偦昦丂丂丂丂僕儅儞僟僀僙儞悈丂丂係侽侽乣俇侽侽攞

丂丂丂丂丂丂丂僆乕僜僒僀僪悈丂丂丂係侽侽乣俇侽侽攞

偝傃昦丂丂丂丂僟僀僼傽乕悈丂丂丂丂係侽侽乣俇侽侽攞

丂 |

| |

|

嶌嬈偺庬椶 |

丂丂丂丂 媄丂丂丂丂弍丂丂丂丂撪丂丂丂丂梕 |

丂 |

嬠妀昦丂丂丂丂僗儈儗僢僋僗悈丂侾侽侽侽乣俀侽侽侽攞

丂丂丂丂丂丂丂僩僢僾僕儞俵悈丂丂俈侽侽乣侾侽侽侽攞

丂丂丂丂丂丂丂儀儞儗乕僩悈丂丂侾侽侽侽乣侾俆侽侽攞

丂丂丂丂丂丂丂僗儈儗僢僋僗悈丂侾侽侽侽乣俀侽侽侽攞

丂丂丂丂丂丂丂儘僯儔儞悈丂丂丂侾侽侽侽乣侾俆侽侽攞

傾僽儔儉僔椶丂僟僀僔僗僩儞棻丂 係乣俇倠倗

丂丂丂丂丂丂丂僄僇僠儞俿俢棻丂丂 乂

丂丂丂丂丂丂丂僄儖僒儞擕丂丂丂侾侽侽侽攞

丂丂丂丂丂丂丂儅儔僜儞擕丂丂丂侾侽侽侽攞

僼僉僲儊僀僈丂僗儈僠僆儞擕丂丂侾侽侽侽攞

丂丂丂丂丂丂丂僒僀傾僲僢僋僗擕侾侽侽侽攞

僞僱僶僄丂丂丂僟僀傾僕僲儞棻丂係乣俇倠倗

丂丂丂丂丂丂丂僇儖儂僗暡丂丂丂係乣俇倠倗

僇儊儉僔丂丂丂僗儈僠僆儞擕丂丂侾侽侽侽攞

丂丂丂丂丂丂丂僄儖僒儞擕丂丂丂侾侽侽侽攞

丂丂丂丂丂丂丂僶僀僕僢僩擕丂丂侾侽侽侽攞

僴僟僯椶丂丂丂働儖僙儞擕丂丂丂侾俆侽侽乣俀侽侽侽攞

丂丂丂丂丂丂丂僥僨僆儞擕丂丂丂丂俆侽侽攞 |

廂丂丂丂妌

丂 |

丂奐壴屻侾侽乣侾俁擔栚偐傜廂妌傪巒傔傞丅巕幚偺朿傜傒偑浒偺奜偐傜傢偐傜側偄嵶偔偡傜偭偲偟偨僞僶僐偺懢偝掱搙偺庒浒傪廂妌偡傞丅

丂廂妌偼浒偑廂妌抶傟偲側傜側偄傛偆偵俀擔偵侾夞偼峴偆丅

丂僫乕儖偺堦惸廂妌傪峴偆応崌偼丄枮奐屻俀俆擔崰偺廂妌偑廂検丄昳幙柺偱揔偡傞丅

丂 |

| |